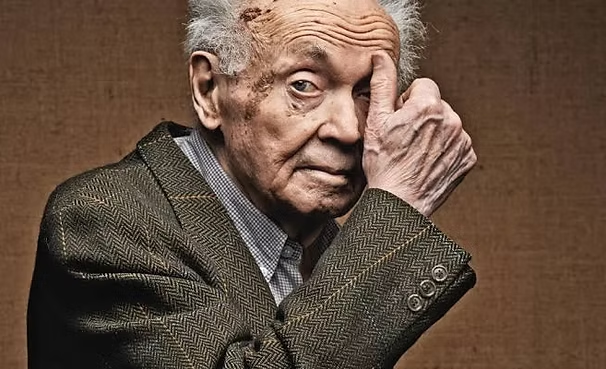

Autor

Filósofo amable movido por una curiosidad gozosa, alegre, “materiólogo” de lo nuevo, de lo múltiple.

Obras de Dagognet

Biografía

Nació en Langres en 1924, en un hogar modesto, cursó su primaria pero no pudo asistir al liceo. Tuvo como mentor y amigo a Bachelard, y se formó como médico en la Estrasburgo de Canguilhem (pasó la agregación en Filosofía en 1949). Hizo el ciclo completo de estudios en la Escuela de Medicina de Dijon, defendiendo finalmente su tesis en Lyon en 1958. Fue nombrado doctor en Psiquiatría, recibió el primer premio de la Facultad de Medicina de Grange-Blanche en 1957. Trabajó en el centro del Prado (Lyon), fue nombrado médico asesor del tribunal de la misma ciudad para la prisión de Saint-Paul. Sus primeros análisis (que constituyeron su tesis de doctorado en Letras) en el área de la objetología, comenzaron con un objeto especialmente privilegiado: el medicamento. La pastilla, la píldora, el comprimido, la droga, es una molécula que viene del exterior y que imita la sustancia interior para ser aceptada por el cuerpo enfermo. Este objeto singular, esta materia medicans se inspira en el viviente, lo copia y lo engaña, el afuera y el adentro se intercambian gracias a la mínima diferencia que el medicamento comporta con respecto a su modelo biológico, que lo hace su semejante más que su adversario (farmacodinamia). Los dos términos presentes en la terapéutica, el remedio y el organismo que lo recibe, no dejan de modificarse mutuamente. Dagognet falleció el 3 de octubre de 2015 en la localidad francesa de Avallon, al sureste de París.

Ejerció la medicina al mismo tiempo que enseñaba Filosofía en el liceo Ampère, y luego en la Universidad Lyon III. El propio Dagognet nos confiesa que experimentó una cierta decepción (o un malestar) por su permanencia en el universo de la enfermedad mental. En la neuropsiquiatría llegó a preferir el lado neurológico, buscando protección en su cientificidad. Se asistía a un enfrentamiento entre la tradición y una más moderna que favorecía los métodos analíticos y el recurso a las sustancias psicotrópicas. Cesaban la coerción, el electrochoque, incluso el internamiento; se emprendía el tratamiento ambulatorio, la apertura del asilo, etc.

En muchas de sus obras está presente la interrogación metodológica que le interesa: ¿cómo manejar una cantidad de elementos, de unidades, de obras, de seres como los minerales (cristalografía), los vegetales o los animales, las enfermedades, los productos? Las ciencias experimentales confrontan así el problema mayor de la lógica propiamente dicha: el de la verdadera clasificación. Se apoya en un procedimiento que cree positivo: el de la economía de medios y de la abreviación. Este consiste en registrar y en condensar los datos más significativos, empobrecerlos en apariencia mientras los enriquece (botánica, zoología, nosología). Ante cantidades respetables, esta operación supone una codificación, instrumentos de memoria y de archivo, una administración que se encargue de todo, de ordenar y gestionar (agronomía, administración).

Espíritu acerado en el estudio de la química y de la historia de las técnicas, ha sabido predicar la riqueza creativa de la materia. Preocupado por las superficies y por las materias blandas más que por los sólidos y las sustancias, sus análisis culminan en un elogio del artificio y de los procedimientos de síntesis que crean imágenes y plásticas (imagenología, iconología) en vez de reproducir un pretendido real estable, dado de una vez por todas. Dagognet es un poeta de la demiurgia.

A partir de la generalización de los problemas de la sistemática y de la ciencia morfológica, y luego de interesarse por el destino y la evolución de instituciones como el museo, la ciudad, la fábrica, Dagognet se ha dejado sorprender por el arte actual y sus signos: la neo-materialidad de los soportes (materiología), la fuerza de una plasturgia.

Su filosofía es pues de segundo grado, dado que los problemas que le competen suponen un desmonte previo de los campos empíricos que denotan. Se trata de problemáticas intensivas, que lo llevan a preocuparse de las cosas mismas, de las pobres cosas tan abandonadas por los filósofos ególogos dedicados al narcisismo lengüeril. Los objetos materializan los esfuerzos de las técnicas, así como el trabajo de quienes los hacen (museografía); sin embargo los filósofos idealizadores se dan el lujo de considerarlos como inertes e insignificantes, despreciando la sociedad laboriosa y toda nuestra historia.

Filósofo amable movido por una curiosidad gozosa, alegre, “materiólogo” de lo nuevo, de lo múltiple. Publicó en 1997 una Filosofía ecológica: detritos, desechos, lo abyecto, uno de sus más bellos textos en el que propone una nueva ontología de lo desgarrado, de lo sucio, de lo grasiento, de lo miserable para quitarles la infamia con la que se los ha cargado; camino filosófico (estética) por el que acompaña a los artistas plásticos que muestran hoy en sus obras lo que se corrompe, lo precario: papeles usados, envolturas arruinadas, harapos, etc. que inducen a la compasión por lo frágil y lo perecedero.

Una nueva moral para nuestro tiempo, en la que Dagognet propone plantear a partir del análisis de las tres instituciones a las que pertenecemos siempre y que nos definen, la familia, el trabajo, la nación, y que muestran que no existe progreso de la moralidad a pesar de que los problemas que se plantean sean siempre diferentes (derecho y biopolítica). Una recopilación de artículos Saber y poder en medicina en los que se la piensa en tanto que historia (conceptualizada), en tanto que potencia curativa (remedios, antibióticos, etc.) y en tanto que moral (respeto de las normas comunitarias y defensa del individuo enfermo). Sobre el mismo tema se había manifestado ya nuestro amigo en una larga entrevista que sostuviera en 1996 con Philippe Petit (Por una filosofía de la enfermedad).

Sus últimos trabajos proponen una exología ilimitada que nos ancla en un afuera que para nada oculta el adentro. Por este camino defiende “el tener” que acompaña al ser (humano), lo marca y ayuda en su constitución. “Ser” y “tener”, lejos de excluirse, se compenetran y se llaman el uno al otro. Un sujeto no se concibe sin algunas pertenencias a las cuales permanece apegado (hasta la Porciúncula de Francisco de Asís, y el Tonel de Diógenes); por lo demás, una parte de la vida social está dedicada por los unos a arrebatarles a los otros lo que los singulariza (el atesoramiento inseparable de un empobrecimiento de los que son privados de su riqueza como de sus bienes, economía política). La rabia de poseedor (y por tanto de desposeer) define una pulsión objetal que rivaliza, por su violencia, con la sexualidad a la que termina por parasitar. No se puede seguir creyendo ni en la realidad de una existencia enteramente amurallada y cortada de sus semejantes, ni en la de conductas de verdadero aislamiento. O mejor: en esto consiste el mal moral.

Casi se nos ha impuesto la idea de que el afuera de una cosa no puede equivaler a la cosa ni informarnos sobre ella, puesto que él no se sitúa en ella sino solamente en su contorno. Se supervaloriza el adentro en detrimento del afuera porque no hemos sido entrenados en la lectura de superficies (traceología), que, sin embargo, se vacían lo más frecuentemente sobre lo de abajo y dependen de él (geodinámica). El aparecer es suficiente para decir el ser que no deja nunca de exhibirse por algún lado; por lo demás, “ocultar es mostrar”, y lo latente está tan presente en lo manifiesto (psicoanálisis) que no hay por qué seguir buscando en lo abisal (geografía, paisajismo).

La exología que se propone debería mostrar la inconsistencia y la falsedad de una interiorización absolutizada; incluso el ermitaño, retirado al desierto no se exime de prácticas o de gestos litúrgicos; medita los textos fundamentales de su Iglesia o de su religión; con miras a su intensificación solamente interioriza la vida exterior.